- Дикие животные

- >>

- Пресмыкающиеся

Агама – яркие ящерицы с мирным характером. Большую часть дня они проводят, греясь на жарком африканском солнце. Хорошо уживаются с людьми, потому распространены как домашние питомцы – хотя ухаживать за агамами не так просто, зато они очень ярко и экзотично выглядят, к тому же это всё-таки не крокодил, и корма им нужно немного.

Происхождение вида и описание

Фото: Агама

Под конец Девонского периода появились первые наземные позвоночные – раньше их называли стегоцефалами, сейчас они считаются разнородной группой, объединяемой под общим названием лабиринтодонты. Обитали эти животные поблизости от водоёмов и размножались в воде. Постепенно из них и начали развиваться рептилии, способные жить на отдалении от воды – для этого потребовалась перестройка многих систем в организме. Тело этих животных постепенно приобрело защиту от иссушения, они стали лучше передвигаться по суше, научились размножаться не в воде и дышать при помощи лёгких.

Видео: Агама

К началу Каменноугольного периода появилось переходное звено – сеймуриаморфы, уже обладавшие многими признаками рептилий. Постепенно появлялись новые формы, способные расселяться по всё более обширным пространствам, конечности удлинялись, перестраивались скелет и мускулатура. Появились котилозавры, затем от них произошли диапсиды, породившие немало различных существ. Именно от них произошли и чешуйчатые, к которым относятся агамы. Их обособление случилось к концу Пермского периода, а в Меловой образовалось множество видов.

К его концу именно от ящериц возникли змеи. К тому же времени относится и появление ветви, приведшей в дальнейшем к агамам. Хотя сам этот род древним не назвать – хотя со всеми рептилиями невольно ассоциируется древность происхождения, на деле большая часть современных видов появилась относительно недавно – по меркам палеонтологии. Род ящериц агамы из семейств агамовых был описан в 1802 году Ф-М. Доденом, название на латыни Agama, вид обыкновенная агама описан в 1758 году Карлом Линнеем, название Agama agama.

Внешний вид и особенности

Фото: Как выглядит агама

Длины тела вместе с хвостом у взрослых самцов может значительно колебаться – в пределах от 15 до 40 см. Самки в среднем меньше на 6-10 см. Ящерицы имеют короткую голову и крепкое туловище, хвост длинный. Лапы агамы оканчиваются большими относительно размеров тела когтями. Половой диморфизм выражен не только разницей в размерах: окрас также сильно различается. Самцы в брачный период имеют туловище тёмно-голубого оттенка с металлическим отблеском, а голова может быть белая, жёлтая, оранжевая или ярко-красная.

На спине заметная белая полоса. Хвост тоже яркий, у основания он такого же цвета, как и туловище, а к концу постепенно становится насыщенного красного цвета. Но всё это лишь в брачный период. В остальное время окрас самцов схож с тем, что имеют самки: туловище бурого оттенка, а иногда оливкового – это зависит от окружения, ящерица старается меньше выделяться.

Интересный факт: Пол обыкновенной агамы зависит от того, при какой температуре развивались яйца: если было не более 27 °С, то большая часть детёнышей будет самками, а если температура в основном держалась выше этой отметки, то они окажутся самцами. Из-за этого в популяции часто возникает значительный дисбаланс. Любопытно также, что у других видов агамы всё может быть наоборот, и при более тёплой погоде рождаются преимущественно самки.

Поведение в случае опасности

Агама кавказская, место обитания которой практически всегда связано с горами и предгорьями, приближение опасности чувствует на расстоянии 20-30 метров. Поворачиваясь в сторону врага, волнение выдает частыми наклонами головы. Подпуская приближающийся объект на 2-3 метра, молниеносно устремляется к своему убежищу и, прижимаясь к расположенным у входа камням, маскируется. В случае крайне опасности ящерица прячется в укрытии, извлечь откуда ее не представляется возможным: животное раздувается в размерах и цепляется чешуйками за всяческие неровности. Имеют место случаи заклинивания рептилий в узкой щели и последующей их гибели от истощения.

Пойманная агама кавказская, ареал обитания которой простирается на многие территории, не оказывает сопротивления и впадает в полуобморочное состояние. В этот момент с рептилией можно делать что угодно: ставить на голову, подвешивать за хвост, класть на спину – агама все равно будет оставаться неподвижной. Вывести животное из состояния оцепенения можно резким звуком (например, хлопком в ладони).

Где обитает агама?

Фото: Ящерица агама

Представителей семейства агамовых можно встретить в:

- Африке;

- Азии;

- Австралии;

- Европе.

Они способны жить в климате от тропического до умеренного и адаптироваться к самым разным природным условиям, а потому не встречаются только в холодной местности, где рептилии вообще не могут обитать из-за своей холодной крови. Найти агамовых можно в пустынях, степях, лесах, горах, у побережий водоёмов. Некоторые из них распространены и в России, к примеру, степные агамы, кавказская агама, пёстрая круглоголовка и другие. Эти ящерицы хорошо приспособились к довольно прохладной погоде и в большом количестве населяют территорию северной Евразии.

Но вот вид агама обыкновенная распространён не столь широко. Их можно встретить только на одном континенте – Африке, и только к югу от пустыни Сахара, но при этом к северу от тропика Козерога. Помимо континентальных земель эти ящерицы обитают и на островах поблизости – Мадагаскаре, Коморских островах и в Кабо-Верде. Изначально агамы на этих островах не водились, но их туда завезли люди, и они успешно акклиматизировались – условия там мало отличаются от континентальных, а врагов у агам даже меньше. Обитают в основном в саваннах и степях, а также среди песка морского побережья, если поблизости можно найти кусты, деревья и скалы.

По последним могут быстро и ловко взбираться, также способны залезать на отвесную стену. Последнее пригождается им не так редко: агамы склонны перебираться поближе к людям. Они могут жить прямо в поселениях или в непосредственной близости от них. В особенности много их в Западной Африке, где в каждом населённом пункте можно видеть этих ящериц, сидящих прямо на стенах и крышах домов и греющихся на солнце. Именно из-за этой особенности в то время, пока ареалы большей части других животных сокращаются, а их численность падает из-за освоения диких земель людьми, агама лишь всё больше процветает. Вместе с человеком она заселяет новые земли, раньше занятые могучими лесами, и распространяется всё шире.

В неволе агаму нужно держать в большом террариуме: минимум 120 см в длину и 40 в ширину и высоту, лучше больше. Обязательно, чтобы воздух внутри был сухим и хорошо вентилировался, внутри помещается гравий либо песок. Также агамам нужно много света, включая ультрафиолетовый – большую часть года естественного будет недостаточно. Внутри террариума должна быть прохладная и горячая зоны, в первой размещаются укрытия и вода для питья, а во второй камни, на которых ящерица будет лежать и греться. Также в террариуме должны присутствовать объекты, на которые она будет взбираться, и живые растения. Можно помещать в террариум несколько ящериц, но самец должен быть один.

Теперь Вы знаете как содержать агаму в домашних условиях. Давайте же посмотрим, чем кормить ящерицу.

ВЫСОКО СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

Степная агама — единственный вид равнинных агам, обитающий в и Казахстане. Как и все представители этого рода, это двуполая яйцекладущая ящерица средних размеров, активная в светлое время суток. У нее округлое в сечении тело, покрытое однородной ребристой чешуей, высокая голова и довольно короткая морда. Затылочных и спинно-хвостовых гребней она не имеет, как и все равнинные агамы. На шее обычно есть горловой мешок, особенно хорошо развитый у самцов. Обитает эта ящерица в песчаных, глинистых и каменистых пустынях и полупустынях, предпочитая участки с кустарниковой растительностью. Можно ее встретить и на пологих скалистых склонах в предгорьях, по окраинам слабо закрепленных песков, по берегам рек, на окраинах населенных пунктов и орошаемых полей. В горы ящерица поднимается до высоты 1200 м над уровнем моря (Копетдаг, Туркмения).

В качестве укрытий агамы используют норы грызунов, ежей и черепах, пустоты под камнями и трещины в почве. Эти рептилии ведут наземный и полудревесный образ жизни. В самую жару ящерицы либо сидят в укрытиях, либо забираются на ветви кустарников, предохраняя себя от перегрева на раскаленной солнцем почве. Они способны перепрыгивать с ветки на ветку на расстояние до 50 см. Агамы территориальны. Самцы, сидя на возвышении, обозревают свой индивидуальный участок и защищают его от вторжения конкурентов. Во владениях самца живет одна, реже две-три самки.

Чем питается агама?

Фото: Бородатая агама

В меню агамы входят:

- насекомые;

- мелкие позвоночные;

- плоды;

- цветки.

Насекомые – их главная добыча. Агамы слишком мелкие, чтобы ловить живность покрупнее, и это удаётся им довольно редко, а насекомых им нужно довольно много, поэтому большую часть дня они настороже, ждут, не пролетит ли мимо что-то вкусное. В удержании добычи им помогают клыки, а язык агам выделяет клейкий секрет – благодаря ему они могут поедать и таких мелких насекомых, как термиты или муравьи, просто проводя языком по площади. Иногда ловят небольших позвоночных, в том числе и других рептилий. Такая диета достаточно питательна, но нужно её и разнообразить растительностью – редко, но агамы обращаются и к ней. В растениях содержатся некоторые необходимые витамины, которые ящерицы не могут получить из живности, к тому же они улучшают пищеварение. В большей степени питание растениями характерно для молодых ящериц, но и у них рацион состоит в большей степени из животной пищи, а на растительную приходится не более пятой части.

При содержании домашней агамы её кормят мучными червяками, тараканами, сверчками и другими насекомыми. К этому добавляют мелко натёртые фрукты – бананы, груши, яблоки, или овощи – огурцы, капусту, морковь. При этом не стоит постоянно давать одно и то же: если в прошлый раз это были помидоры, в следующий стоит дать ящерице листья салата, затем морковь и так далее. Питаться ей достаточно раз в несколько суток, после насыщения остатки пищи следует убрать, чтобы её не перекармливать. В поилку время от времени нужно добавлять немного минеральной воды, чтобы агама получала витамины, а также иногда делать специальные добавки в пищу – но перебарщивать с ними тоже не стоит, одного раз в месяц достаточно.

Особенности характера и образа жизни

Фото: Агама в природе

Время активности агамы приходится на день, ведь эти ящерицы любят солнце. С первыми же его лучами они выходят из убежищ и принимаются греться. Солнечные дни для них особенно приятны: они выбираются на открытое место, например, на скалу или крышу дома, и греются под солнечными лучами. В эти часы их окраска становится особенно яркой. И даже в самые жаркие часы, когда многие другие животные предпочитают прятаться от зноя, агамы остаются на самом солнцепёке: для них это лучшее время. Но даже они могут получить тепловой удар и, чтобы избежать его, в эти часы закрывают лапами голову и поднимают над собой хвост – он создаёт небольшую тень. Даже в самой расслабляющей обстановке агамы не забывают об охоте, наоборот, они особенно полны энергии и, едва замечают пролетающее мимо насекомое, как бросаются за ним. К тому же они территориальные ящерицы, склонные защищать свои владения, а на открытой возвышенности удобно не только греться, но и осматривать округу.

Увидев, что поблизости оказался другой самец, хозяин территории отправляется к нему. Когда агамы встречаются, они раздувают свои горловые мешки, приподнимаются на задних лапах и принимаются вращать головой. Их тело приобретает более интенсивный окрас, голова становится коричневой, а на спине появляются белые пятна. Если ни один из самцов не отступает после обмена любезностями, то начинается схватка, ящерицы пытаются укусить друг друга в голову или шею, а то и за хвост. Дело может дойти до серьёзных ран, но смертью такие сражения обычно не заканчиваются: побеждённый покидает поле боя, а победитель его отпускает.

Живущие в поселениях или поблизости агамы привычны к людям и не реагируют на проходящих неподалёку от них, но, если посчитают, что человек заинтересовался ими, то становятся пугливыми. Их движения при этом очень любопытны: они начинают кивать головой, и вся передняя часть их тела вместе с этим поднимается и опускается. Кажется, словно агама кланяется. Чем ближе к ней будет подходить человек, тем быстрее она будет это делать, пока не решит, что пора бежать. Лазает она очень ловко и быстро, так что скрывается за считанные мгновения, отыскав какую-нибудь щель. Домашняя агама будет вести примерно такой же образ жизни, как и дикая: греться на солнышке или под лампой большую часть дня, иногда залезать на тренажёры, которые нужно будет разместить в террариуме. На пол её выпускать нельзя, разве что в самые жаркие дни лета, иначе может простудиться.

Банников А.Г., Даревский И.С., Рустамов А.К. Земноводные и пресмыкающиеся СССР М. Мысль. 1971 г.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, ИЛИ РЕПТИЛИИ — REPTILIA ОТРЯД ЯЩЕРИЦЫ — SAURIA

СЕМЕЙСТВО АГАМОВЫЕ — AGAMIDAE

Крупного, среднего, мелкого или очень мелкого размера дневные ящерицы. Голова сверху покрыта многочисленными мелкими неправильной формы щитками. Чешуя туловища однородная: или крупные чешуи в определенном порядке или беспорядочно перемешаны с мелкими. Хвост длинный, как правило, не ломкий. Бедренные поры отсутствуют. Глаза хорошо развиты, с круглым зрачком и подвижными веками. Окраска очень разнообразная, однотонная или, напротив, чрезвычайно яркая.

В фауне СССР 15 видов, относящихся к 2 родам.

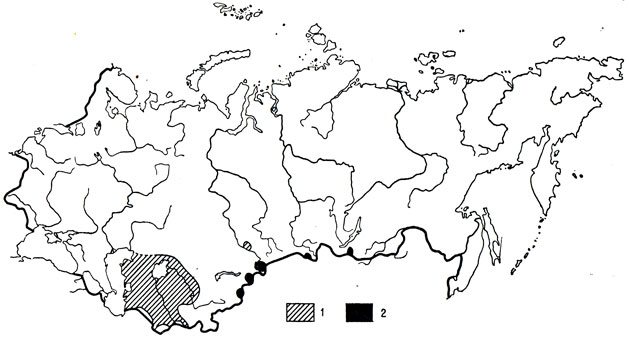

Род Агамы — Agama Степная агама — Agama sanguinolenta (Pall.)ТАБЛИЦА 10. КАРТА 37

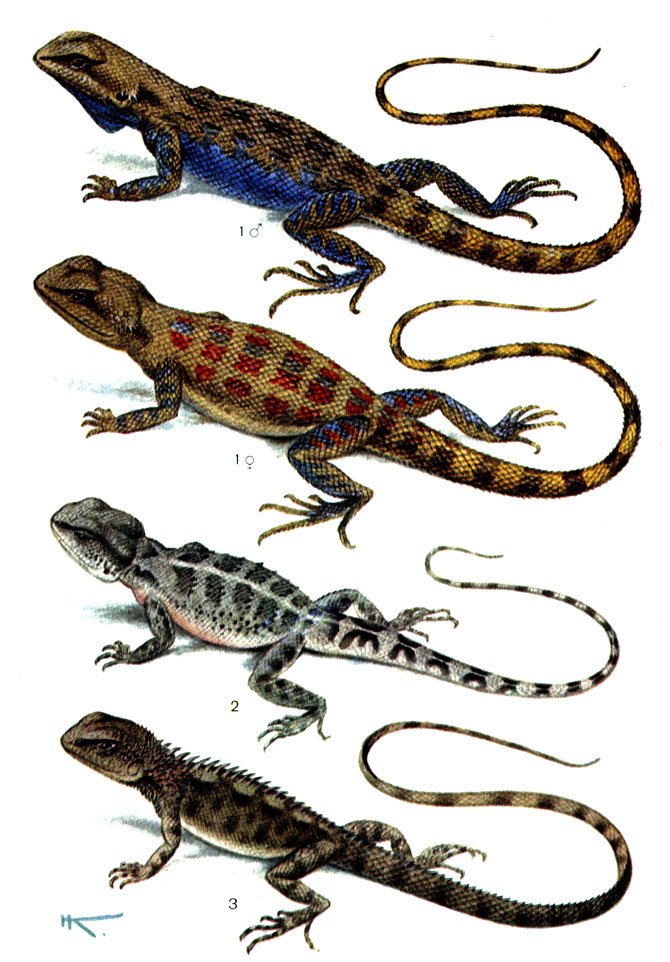

Таблица 10: 1 — степная агама (104), 2 — руинная агама (107); 3 — агама Павловского (115)

Внешний вид. Ящерица средней величины: длина тела до 11 — 12 см, вес до 35 г. Самцы немного крупнее самок. Голова большая и относительно высокая, имеет сердцевидную форму и резко отграничена от туловища. Слегка приплюснутое туло — вище сверху покрыто однородной ребристой с приостренными шипиками наложенной одна на другую однородной чешуей. Боковая и брюшная чешуи мельче спинной. Хвост в поперечном сечении круглый, постепенно утончающийся к концу, чешуя на нем расположена косыми рядами, не образующими поперечных колец (рис. 21). Чешуя, покрывающая горло, гладкая или со слаборазвитыми ребрышками. Наружное ушное отверстие ясно выражено. Пальцы почти круглые. Четвертый палец на задних конечностях длиннее третьего. Верхняя сторона тела серая или желтовато — серая, нижняя — белая. Молодые агамы сверху светло — серого цвета с проходящим вдоль хребта рядом светло — серых более или менее овальных пятен, распространяющихся на основании хвоста, и двумя рядами таких же, вытянутых в длину пятен по бокам туловища. У самца с возрастом окраска меняется и тёмные пятна почти исчезают а светло — серые заметно темнеют. Окраска взрослых самок, как у молодых, но общий рисунок у них выделяется менее резко. Окраска подвержена изменчивости, что происходит под влиянием температуры или нервного возбуждения, причем обнаруживаются цветовые различия между полами. У самцов сначала горло, затем бока тела, далее низ и в последнюю очередь ноги становятся тёмно — синими, на спине у них появляются кобальтово — синие пятна, а хвост приобретает ярко — жёлтую или оранжево — жёлтую окраску. Несколько иначе изменяют окраску самки, общий фон туловища которых становится голубовато — или зеленовато — жёлтым, а пятна на спине принимают оранжевую или ржаво — оранжевую расцветку.

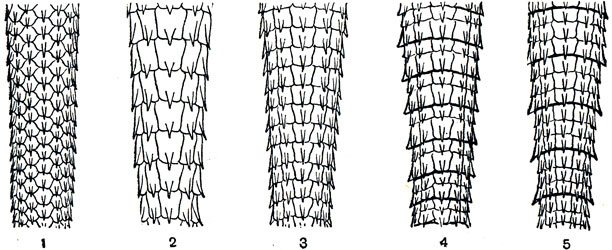

Рис. 21. Хвосты агам 1 — степная, 2 — кавказская, 3 — гималайская, 4 — хоросавская, 5 — туркестанская

Распространение. Восточное Предкавказье, Нижнее Поволжье, южная часть Казахстана, Средняя Азия.

Образ жизни. Обитает в пустынях и полупустынях, на участках с редкой кустарниковой растительностью. Поселяется также в предгорьях, по сухим участкам низких гор и по берегам рек, а нередко у построек человека и обочин дорог. Сыпучих песков избегает. Убежищами служат норы песчанок и сусликов, трещины и пустоты под камнями. Появляется после зимовки с середины февраля, но чаще в марте — апреле. Спаривание не раньше первой половины апреля. В период размножения половозрелых самцов можно видеть сидящими на верхушках кустарников, откуда они наблюдают за своим участком обитания. В апреле — июле одна самка успевает отложить до 3 — 4 кладок по 8 — 10 яиц в каждой. Продолжительность инкубации — 50 — 60 дней. Вылупившиеся из яиц молодые имеют длину тела 3,2 — 4,0 см.

Карта 37. Степная агама

Половозрелыми становятся на втором году, достигнув длины 8,0 — 8,5 см.

Питается различными насекомыми и их личинками, пауками, мокрицами, а также листьями и цветами растений. Основу питания составляют чёрнотелки, листоеды и муравьи. Скрывается в зимние убежища в октябре, но на поверхности изредка появляется в ноябре, а в теплые зимы — и в первых числах декабря.

Сходные виды. От других агам и прочих ящериц, с которыми встречается вместе, хорошо отличается яркой окраской, а от круглоголовок — наличием наружного отверстия уха.

Руинная агама — Аgаmа ruderata Oliv. TAБЛИЦА 10. КАРТА 38

Внешний вид. Среднего размера ящерица: длина тела до 10 см. Общее телосложение такое же, как и у степной агамы, от которой отличается неоднородной чешуей верхней стороны тела, среди которой наряду с крупными встречаются и отдельные, более мелкие чешуйки; хвост утончается сначала резко, а затем постепенно. Окраска тела красновато — желтоватая с каштановыми полосками на хребте; во время размножения становится голубовато — серой.

Карта 38. Руинная агама

Распространение. Южные районы Азербайджанской ССР: горная котловина Зуванд и среднее течение Аракса (Джебраил., Зангелан).

Образ жизни. Биология не изучена. Одна из редких ящериц нашей фауны. Держится на сухих каменистых склонах со щебнистыми почвами, с разреженной и низкорослой растительностью. Расщелины камней и скал служат убежищем.

Питается насекомыми и паукообразными.

Подлежит охране как редкий вид с небольшим ареалом.

Сходные виды. От степной агамы отличается разнородной чешуей на спине. От кавказской агамы, с которой обитает совместно, легко отличается более мелкими размерами, окраской и чешуей хвоста, которая расположена косыми рядами, не образуя поперечных колец.

Гималайская агама — Agama himalayana (Steindach.) ТАБЛИЦА 11. КАРТА 39

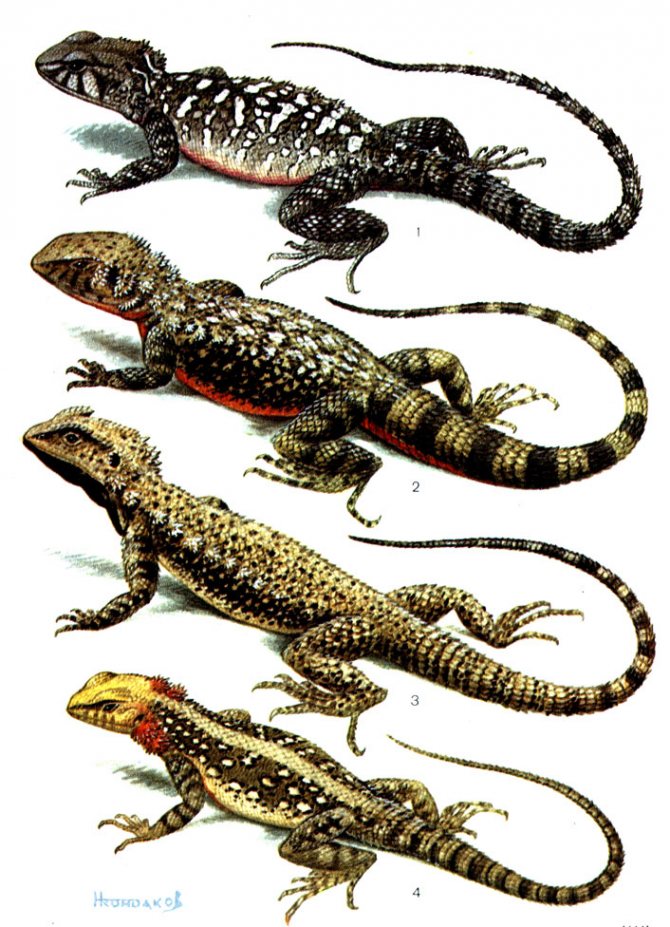

Таблица 11: 1 — кавказская агама (110); 2 — хоросанская агама (112); 3 — туркестанская агама (114); 4 — гималайская агама (108)

Внешний вид. Среднего размера ящерица: длина тела до 10 — 11 см, хвоста 17 — 18 см, вес до 60 г. Самцы несколько крупнее самок. Туловище, голова и основание хвоста сильно приплюснуты. Чешуя верхней стороны тела гладкая или слаборебристая. Вдоль спины дорожка из пяти — или шестиугольных гладких чешуй, отличающихся от спинно — боковых формой и более крупными размерами. Брюшная чешуя гладкая. Хвост покрыт сверху сильно ребристой чешуей, снабженной небольшим острым шипиком; снизу эти ребрышки и шипы выражены не резко. Хвостовая чешуя расположена правильными кольцами (рис. 21). Общая окраска верха оливковая или зеленовато — серая с рядами проходящих по бокам тела округлых светлых пятен, пространство между которыми занято чёрными крапинками и пятнышками. Такого же цвета мелкие пятнышки на верхней стороне головы. Нижняя сторона тела у живых особей светлая или тёмная, а мраморный рисунок на горле может то появляться, то исчезать. Молодые обычно светло — синие, реже охристые или золотисто — жёлтые с лимонно — жёлтой головой и ярко — красными висками. В зависимости от температуры или нервного возбуждения у самцов голова становится иногда ярко — жёлтой, а кожные складки по бокам шеи — оранжево — красными.

Распространение. Горы системы Памиро — Алая до Западного Памира включительно и южная часть Тянь — Шаня; севернее Ферганской долины не найдена.

Образ жизни. Обитает в горах, где встречается среди камней, в скалах и осыпях. В Кугитанге живет выше арчовой зоны по гребню хребта, а в Таджикистане — до 2500 — 3200 м над уровнем моря. Убежищами служат трещины скал и различного рода пустоты между обломками камней. Питается различными насекомыми, и в первую очередь жуками, прямокрылыми и перепончатокрылыми, а также пауками и различными частями растений (листья, цветы, стебельки, семена и плоды). По всей вероятности, размножается один раз в лето. Кладка в третьей декаде июня — июле. В одной кладке до 7 яиц длиной 1,5 — 2,5 см. Инкубация не менее 60 — 70 дней. Молодые длиной не более 3,5 см вылупляются не раньше середины сентября.

Карта 39. Гималайская агама

Сходные виды. От туркестанской агамы, вместе с которой обитает в горах, отличается более мелкими размерами, гладкими чешуйками дорожки, проходящей вдоль хребта (у туркестанской агамы они ребристые), и характером местообитаний. В Кугитанге, например, гималайская агама обычно встречается выше арчевой зоны, а туркестанская агама — до нижнего её пояса.

Кавказская агама — Agama caucasica (Eichw.) ТАБЛИЦА 11. КАРТА 40

Внешний вид. Крупная ящерица: длина тела до 15 — 16 см, хвоста 20 — 23 см, вес до 150 — 160 г. Самцы немного крупнее самок. Голова, туловище и основание хвоста сильно приплюснуты. Вдоль спины хорошо выделяется дорожка из нескольких рядов пятиугольных, шестиугольных гладких или слаборебристых чешуи.

Хвостовая чешуя расположена правильными поперечными кольцами, причем каждые два кольца образуют один сегмент, соответствующий одному позвонку (рис. 21). Верхнехвостовые чешуи с тупыми ребрышками, переходящими в плотные, короткие шипы. Брюшная и горловая чешуи без ребрышек, гладкие.

Пальцы слегка сжаты с боков, четвертый палец задней ноги длиннее третьего.

Общая окраска верха оливково — серая, грязно — бурая или пепельно — серая и хорошо гармонирует с окружающей обстановкой. Хвост с нечеткими поперечными тёмными полосами. Нижняя часть тела грязно — серая с мраморным узором на горле. У самок брюхо светлое, у самцов — тёмно — оливковое посредине и перед клоакальной щелью.

Распространение. На Кавказе — Горный Дагестан, Азербайджан, Восточная Грузия до Сурамского хребта и Армения; в Средней Азии — горы южной части Туркмении (без Бадхыза и Кугитанга) и Южного Таджикистана к востоку до Чубека.

Образ жизни. В горах обычно населяет сухие каменистые склоны с очень скудной растительностью, скалы, различного рода обрывы и участки с большими глыбами камней. Иногда встречается и за пределами гор, где имеется хотя бы небольшая глинистая промоина, выход скал или известняка. В культурных ландшафтах поселяется на каменных заборах и стенах построек.

Убежищами служат глубокие расщелины в породах и пустоты между камнями. Хорошо бегает и прыгает, причем, перебегая, обычно высоко задирает хвост, а взбираясь по вертикальным поверхностям, напротив, плотно прижимает его к субстрату, используя в качестве опоры колючие хвостовые шипы. Питается насекомыми: различными жуками, перепончатокрылыми, саранчовыми, чешуекрылыми, многоножками, паучками и реже небольшими ящерицами и фалангами, а также зелеными листьями, цветами и сочными плодами. Активна в светлое время суток, причем в летние дни преимущественно в утренние и вечерние часы. После зимовки появляется в конце февраля — марте; на зимовку уходит в конце сентября — середине ноября. В Средней Азии спаривание в апреле и мае, а массовая откладка яиц обычно в мае. На Кавказе самки откладывают 5 — 14 яиц длиной 1,5 — 2,6 см в конце мая — июне (иногда в июле). Молодые вылупляются длиной тела 3,5 — 4,5 см примерно через 60 дней.

Карта 40. Кавказская агама (1), агама Павловского (2)

Сходные виды. От других видов агам отличается более крупными размерами. На расстоянии легко узнается по характерной манере подолгу неподвижно лежать на скалах или крупных каменных глыбах с поднятой головой.

Xopocaнская агама — Agama erythrogastra (Nik.) ТАБЛИЦА 11. КАРТА 41

Внешний вид. Крупная ящерица: длина тела до 15,5 см, вес до 140 г. Самцы несколько крупнее самок. Голова, туловище и основание хвоста умеренно приплюснуты. Дорожка, проходящая вдоль хребта, образована пятиугольными и шестиугольными чешуями с хорошо развитыми ребрышками. У взрослых особей эти ребрышки переходят в колючие шипики. Горловая и грудная чешуя с хорошо развитыми ребрышками, переходящими в острые шишки. По бокам туловища по два продольных ряда бугорков, покрытых увеличенными шиповатыми чешуйками. На затылке и по бокам шеи сильно разросшиеся пучки жестких чешуи с шипиками. Хвостовые чешуи расположены правильными кольцами, причем каждые два кольца образуют сегмент, соответствующий одному позвонку (рис. 21). Верхнехвостовые чешуи с высокими острыми шипами. Верх тела оливкового или серого цвета с чёрными узкими неправильной формы пятнами и полосками. Снизу взрослые самцы почти чёрные с крупными оранжевыми пятнами на горле. У самок нижняя поверхность тела оранжевая, более яркая на хвосте.

Карта 41. Хоросанская агама (1), туркестанская агама (2)

Распространение. Бадхыз и Карабиль в Юго — Восточной Туркмении.

Образ жизни. Обитая в холмистом ландшафте, держится в местах с разреженной растительностью и глинистым или каменистым грунтом. Поселяется чаще на обрывах и промоинах, а также по склонам холмов с большими каменными глыбами, выходами скал, в оврагах и лощинах, на стенах заброшенных колодцев, на дувалах и стенах глинобитных построек, на фисташковых деревьях. Убежищами служат норы песчанок, различного рода щели, трещины и пустоты. Прекрасно лазает по вертикальной поверхности обрывов, скал и деревьев. Питается насекомыми, иногда паукообразными. В небольшом количестве поедает также растительную пищу: семена и листья злаков, цветы бобовых. В мае и июне наиболее деятельна по утрам, в жаркие часы дня отсиживается в тени, к вечеру активность вновь повышается. Из зимних убежищ выходит в марте. Спаривание начинается в мае. Откладка яиц происходит один раз в сезон, в конце июня — июле. На зимовку уходит в ноябре.

Сходные виды. От всех других видов отличается очень сильно разросшейся группой чешуи по бокам головы, шеи и туловища. От степной агамы, с которой в природе встречается вместе, но в разных местах обитания, отличается более крупными размерами, жесткой чешуей верха, с широкой дорожкой вдоль хребта и своеобразной расцветкой. От кавказской агамы отличается ребрышками и острыми шипиками на горловой и грудной чешуе (у кавказской она гладкая).

Туркестанская агама — Agama lehmanni (Nik.) ТАБЛИЦА 11. КАРТА 41

Внешний вид. Крупная ящерица: длина тела до 14 см, вес до 120 г. Самцы немного крупнее самок. Голова и туловище сильно, а основание хвоста слабо приплюснуты. Правильные продольные ряды, образующие вдоль хребта широкую дорожку, состоят из чередующихся мелких и крупных ребристых чешуи. Брюшная и горловая чешуя без ребрышек, гладкая. Хвостовые чешуи с острыми ребрышками, оканчивающимися небольшим острым шипиком, образуют правильные продольные ряды. Чешуи на хвосте расположены правильными поперечными кольцами (рис. 21). Причем каждые три кольца образуют сегмент, соответствующий одному позвонку. Окраска сверху серовато — оливкового, глинистого или буроватого цвета с узкими извилистыми чёрными полосками и пятнышками. У самцов горло в чёрных мелких пятнышках, среди которых заметны красновато — оранжевые пятна. Последние едва заметны в спокойном состоянии, но у возбужденного животного могут то появляться, то исчезать. На хвосте тёмные поперечные полосы, разбивающиеся у некоторых особей на отдельные пятна.

Распространение. Горы юго — восточной части Средней Азии; к северу до Ферганской долины, Нуратау и Пистелитау в Южном Казахстане, на запад до Кугитанга, на восток до Дарвазского хребта.

Образ жизни. Обычная горная ящерица. Живет на скалах и среди крупных каменистых россыпей. Охотно держится по глинистым обрывам, на лёссовых холмах, в развалинах построек, на заборах, сложенных из крупных камней.

Встречается на высотах от 500 — 600 до 3100 — 3300 м над уровнем моря. Отлично лазает по вертикальным и отвесным скалам, по камням, деревьям (шелковица, фисташка) и кустарникам (миндаль). Быстро бегает и может совершать прыжки на 60 — 70 см в длину. Укрытиями служат расщелины в скалах и обрывах, дупла деревьев и пустоты между камнями. Кормится насекомыми, а также зелеными листьями, ягодами и цветами. Охотничий район — 70 — 90 м2, где по утрам, после того как нагреется почва, ящерица кормится 3 — 5 часов. Вечерняя активность продолжается 2 — 3 часа. После зимовки на поверхности появляется в первых числах марта. В мае агам часто можно видеть парами. Спаривание в середине мая. Откладка яиц во второй половине июня — июле. В кладке 11 — 22 яиц длиной — 1,5 — 2,2 см. Молодые вылупляются в сентябре. Половозрелыми становятся к концу второго года.

Сходные виды. Спинная чешуя ребристая в отличие от других агам, населяющих горы, в том числе и от гималайской агамы.

Агама Павловского — Agama pawlowskii Cern. et Dub. ТАБЛИЦА 10. КАРТА 40

Внешний вид. Самая мелкая из наших агам; длина тела 8,3 см. Голова относительно высокая. Туловище слабо приплюснуто. Хвост начиная со второй трети длины сжат с боков. Туловище покрыто однородной мелкой ромбовидной, наложенной одна на другую чешуей — брюшная и боковая немного, шейная значительно мельче спинной. Вдоль шеи, спины и первой половины хвоста проходит невысокий гребень; на шее он образован стоящими почти вертикально, сильно приплюснутыми с боков чешуями, а на спине и хвосте сжатыми с боков ребрышками срединного продольного ряда чешуи.

Хвостовая чешуя значительно крупнее спинной и расположена косыми рядами.

Третий и четвертый пальцы задних ног одинаковой длины. Единственный известный самец при жизни отличался тёмным буро — оливковым цветом с неясными поперечными полосками на боках, хвосте и конечностях. У пойманного животного цвет горла изменился от светло — жёлтого до яркого зеленовато — синего, что сопровождалось появлением свинцово — чёрного мраморного рисунка, яснее выраженного по краям нижних челюстей.

Распространение. Единственный самец добыт в районе кишлака Джойлангар в 40 км южнее ст. Урсатьевской в предгорьях Туркестанского хребта.

Образ жизни. Не изучен. Добытый экземпляр держался среди зарослей каперсов около нагромождений камней в ущелье высокой гряды холмов. Исключительно редкая. Экземпляры, попавшие в руки краеведов, туристов, учащихся, должны быть сохранены и переданы в зоологические научно — исследовательские учреждения.

Сходные виды. Легко отличается от всех других агам невысоким гребнем вдоль шеи, спины и половины хвоста.

Род Круглоголовки — Phrynocephalus

Такырная круглоголовка — Phrynocephalas helioscopus (Pall.) ТАБЛИЦА 12. КАРТА 42

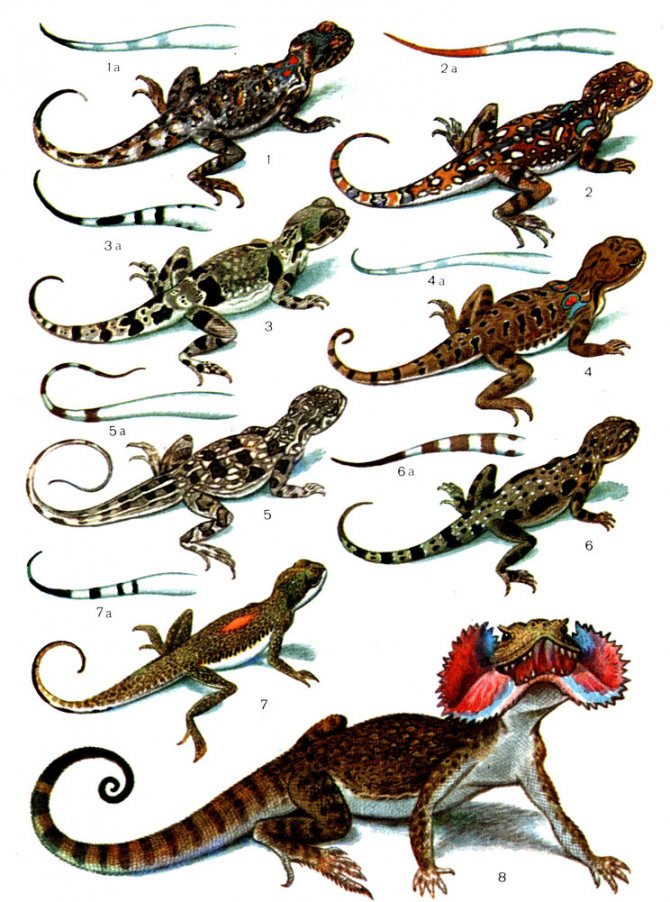

Таблица 12: 1 — такырная круглоголовка (116), 1а — ее хвост; 2 — сетчатая круглоголовка (120), 2а — ее хвост; 3 — пестрая круглоголовка (122), 3а — ее хвост; 4 — закаспийская круглоголовка (118), 4а — ее хвост; 5 — круглоголовка-вертихвостка (123), 5а — ее хвост; 6 — хентаунская круглоголовка (118), 6а — ее хвост; 7 — песчаная круглоголовка (124), 7а — ее хвост; 8 — ушастая круглоголовка (125)

Внешний вид. Мелкая ящерица: длина тела не превышает 6,0 — 6,5 см, вес до 11 — 12 г. Самки несколько крупнее самцов. Верхняя поверхность морды почти отвесно переходит к губе, так что ноздри при рассмотрении сверху не видны.

Туловище короткое, приплюснутое и сверху покрыто шероховатой раз нородной чешуей. На хребте чешуя гладкая со слабыми ребрышками, на остальной части спины и на боках — гладкая. На спине, боках и на поверхности основания хвоста выделяются утолщенные в виде бугорков чешуи или их группы. На нижней поверхности туловища и голове мелкие чешуйки, без ребрышек. На шее сверху поперечная складка кожи. Хвост у основания расширен и немного приплюснут, затем утончается и в сечении становится круглым. Чешуи, прилегающие к подпальцевым пластинкам третьего пальца задней ноги (на стороне, обращенной ко второму пальцу), с ребрышками, переходящими в шипы. Общая окраска разнообразна и зависит от цвета грунта, где обитает ящерица. Так, на щебнистых участках круглоголовка сверху охристая или коричнево — серая, на такырах — светло — серая и т. д. Весьма характерно розовое или красное пятно на верхней стороне шеи, окаймленное голубым или синим. Низ хвоста имеет оранжевую, голубую или ярко — красную окраску. Нижняя поверхность грязно — белого цвета с мраморным рисунком на горле, который у живых ящериц может то появляться, то исчезать.

Карта 42. Такырная круглоголовка

Распространение. Волгоградская и Астраханская области, Казахстан, Средняя Азия, Дагесган, Восточный и Юго — Восточный Азербайджан, Восточная Грузия и Южная Армения.

Образ жизни. Обычная ящерица пустынь и полупустынь держится на уплотненных почвах с редкой растительностью, преимущественно на такырах, глинистых и щебнистых участках. Для укрытия пользуется трещинами в почве и другими пустотами, но главным образом норами насекомых, которые ящерица расширяет. После зимовки появляется в марте, а в некоторые годы — и в конце февраля. Ранней весной деятельна лишь после того, как солнце хорошо обогреет почву. Летом активна в утренние и в вечерние часы, в жаркое время дня отсиживается в затененных местах, взбираясь нередко на стебли растений.

На зимовку уходит в ноябре. Питается насекомыми (муравьями, саранчовыми и жуками). Спаривание у части особей происходит ещё осенью перед уходом на зимовку и затем повторяется после пробуждения — в апреле и в мае. В это время самцы очень активны и часто поднимаются на кустик или небольшие камни.

Сидя на возвышении, самец время от времени вертикально приподнимает хвост кверху и медленно двигает им в разные стороны, при этом яркая окраска подхвостья бросается в глаза ещё издали. За апрель — июнь бывает две кладки. В каждой кладке от 2 до 10, чаще 4 — 5 яиц длиной 1,1 — 1,5 см. Инкубационный период не более 30 дней. Сеголетки появляются в июне — июле, имея длину тела 2,3 — 2,5 см. Половозрелыми становятся в годовалом возрасте.

Сходные виды. От других круглоголовок отличается поперечной складкой кожи на затылке.

Хентаунская круглоголовка — Phrynocephalus rossikowi Nik. ТАБЛИЦА 12. КАРТА 43

Внешний вид. Очень мелкая ящерица: длина тела до 4,3 — 4,7 см. Самцы крупнее самок. Общий тон сверху рыжевато — серый, с 4 большими овальными коричневыми или бурыми пятнами по бокам шеи и туловища и двумя рядами проходящих по сторонам спины округлых пятнышек с нерезкой тёмной оторочкой. Хвост и ноги сверху с тёмными поперечными полосами; такого же цвета три нерезкие полоски снизу хвоста; конец хвоста бурый или чёрно — бурый. Хвост на всем протяжении уплощенный. Низ тела белый.

Распространение. Нижнее течение Амударьи, в Каракалпакской АССР и прилежащих районах Узбекистана.

Образ жизни. Изучен слабо. Держится на суглинистых, мелкощебнистых почвах и на опесчаненных участках. Подобно песчаной круглоголовке может погружаться в песок. Питается насекомыми, главным образом муравьями. Откладка яиц в конце мая — начале июня.

Сходные виды. От других видов круглоголовок легко отличается по сильно уплощенному хвосту, конец которого снизу бурый или чёрно — бурый.

Закаспийская круглоголовка — Phrynocephalus raddei Воеttg. ТАБЛИЦА 12. КАРТА 43

Внешний вид. Очень мелкая ящерица: длина тела не более 5,0 — 5,3 см. Передний край морды спускается почти отвесно к верхней губе. Ноздрей сверху не видно. Поперек шляпки 19 — 22 чешуи; от центральной теменной чешуйки до носовых щитков 11 — 12 чешуи. Затылочные чешуи мелкие и почти не отличаются по своим размерам от теменных. Чешуя хребта расширена, гладкая, слегка черепицеобразная, концы отдельных чешуи загнуты кверху. На верхней поверхности шеи нет поперечной складки кожи. Хвост приплюснут у основания. Общий тон окраски глинисто — жёлтый, сероватый или бледно — сероватый. На спине 3 — 5 пар узких тёмных поперечных полос (или пятен), а в области лопаток 2 ярких сине — красных пятна полулунной формы. У живых ящериц хвост голубой, подхвостье жёлтое, у мертвых — конец хвоста снизу тёмный. На хвосте сверху узкие тёмные поперечные полосы. Снизу хвоста 4 — 5 тёмных полос.

Распространение. Туркмения, Юго — Западный Таджикистан и прилегающие районы Узбекистана. Распространение недостаточно выяснено.

Образ жизни. Живет в пустыне на глинистых, щебнистых и такыровидных площадках, покрытых редкими и чахлыми кустиками. Заходит на окраины ровных закрепленных песков и на участки солончаков, в том числе пухлых. В подходящих местах не только обычная, но и многочисленная ящерица.

Укрытием служат норки, которые роет сама в виде неглубокого, слегка наклонного хода длиной не более 40 — 50 см. После зимовки появляется во второй половине февраля — начале марта. На зимовку уходит не ранее ноября.

Весной активна по утрам, после того как солнце обогреет почву. Летом активна только в ранние утренние и вечерние часы. Питается насекомыми, преимущественно муравьями и жуками. Откладка яиц с конца марта до середины мая, за сезон размножения повторяется дважды. В каждой кладке 2 — 6 яиц длиной от 1,1 до 2,3 см. Выход молоди с конца мая до конца июня. Длина тела у недавно вылупившихся сеголеток — 2,2 — 3,0 см. Половозрелость наступает в возрасте 9 месяцев. Продолжительность жизни не более одного года.

Карта 43. Хентаунская круглоголовка (1), закаспийская круглоголовка (2)

Сходные виды. От близкого вида сетчатой круглоголовки хорошо отличается окраской и загнутыми кверху концами чешуи на хребте. Живые отличаются от сетчатой круглоголовки и по расцветке хвоста. От такырной круглоголовки отличается отсутствием кожной складки на верхней поверхности шеи.

Сетчатая круглоголовка — Phrynocephalus reticulatus Eichw. ТАБЛИЦА 12. КАРТА 44

Внешний вид. Очень мелкая ящерица: длина тела не более 5,1 — 5,2 см. Передний край морды покатый; ноздри сверху видны. Поперек шляпки 19 — 20 чешуи; от центральной теменной чешуйки до носовых щитков 9 — 11 чешуи.

Затылочные чешуи в 2 — 3 раза крупнее теменных. Чешуи хребта не расширены, гладкие и концы их не загнуты. На верхней поверхности шеи нет поперечной складки кожи. Общий тон окраски верха серый с мелкими белыми, жёлтыми и коричневыми пятнышками и точками, образующими тонкий сетчатый рисунок. У живых самцов подхвостье белое, хвост снизу с фиолетовыми

Полосами, конец хвоста фиолетовый с малиновым налетом. У живых самок подхвостье жёлтое, между 4 — 5 — ми узкими тёмными полосками хвост малиновый или оранжевый (у фиксированных конец хвоста снизу тёмный).

Распространение. Восточные Каракумы, Кызылкумы, Ферганская долина, северный приферганский район Киргизии и юго — западные районы Казахстана. Распространение нуждается в дальнейшем выяснения.

Образ жизни. Обычная ящерица полузакрепленных и закрепленных песков с редкими кустиками и травами. Придерживается открытых и голых площадок. В местах с плотными почвами, как правило, не встречается, но на опесчаненных такыровидных участках не редка. После зимовки появляется в марте — начале апреля. Весной деятельна все светлое время суток, летом — только утром и под вечер. Основную пищу составляют муравьи. Поедает также саранчовых, жуков, гусениц бабочек и зелёные части растений. Откладка яиц с апреля до начала июля. В кладке от 2 до 4 яиц длиной 1,4 — 1,5 см. Молодые появляются с третьей декады июня, имея длину тела 2,5 — 3,1 см.

Сходные виды. Похожа на закаспийскую и такырную круглоголовок. От первой отличается отсутствием овальных сине — красных пятен в области лопаток и на спине узких тёмных поперечных полос, которые заменены своеобразным сетчатым рисунком. Кроме того, концы чешуи на хребте не загнуты. При сравнении живых сетчатых круглоголовок с закаспийскими хорошо видны различия в расцветке хвоста. Основное отличие от такырной круглоголовки в отсутствии кожной складки на верхней поверхности шеи.

Карта 44. Сетчатая круглоголовка Пестрая круглоголовка — Phrynocephalus versicolor Str. ТАБЛИЦА 12. КАРТА 45

Внешний вид. Мелкая ящерица: длина тела не более 5,5 см. Передний край морды покатый; сверху ноздри хорошо видны. На верхней стороне шеи нет кожной складки. Чешуйки спины, горла и брюха гладкие, а на груди с острыми шипиками. Чешуйки вдоль хребта несколько крупнее, чем на остальной части спины. Чешуйки на конце хвоста с ребрышками. Верхняя сторона тела серая или тёмно — серая с примесью бурых тонов. Вдоль хребта тёмно — коричневые или чёрные пятна. На спине различные точки, пятна и кривые линии чёрного, тёмно — коричневого, жёлтого и светло — серого цвета. Конец хвоста снизу чёрный. Конечности сверху в широких тёмных поперечных полосах.

Распространение. Крайний восток Казахстана и южная часть Бурятской АССР.

Образ жизни. Не изучен. Обитает в песках. Пищу составляют муравьи и другие насекомые, зелёные листья и побеги.

Сходные виды. От совместно обитающей такырной круглоголовки отличается отсутствием на шее кожной складки. От круглоголовки — вертихвостки отличается спинной чешуей без ребрышек и чёрно — бурыми поперечными пятнами по бокам хребта.

Карта 45. Песчаная круглоголовка (1), пестрая круглоголовка (2)Круглоголовка — вертихвостка — Phrynocephalus guttatus (Gmel.)

ТАБЛИЦА 12. КАРТА 46

Внешний вид. Мелкая ящерица: длина тела не превышает 5,5 см. Передний край морды покатый; ноздри сверху видны. Спинные чешуи или некоторые из них с небольшими ребрышками, грудные — с ребрышками, переходящими в небольшие шипики, а чешуи на хвосте относительно крупные, с резкими ребрышками. Горловые и брюшные чешуи гладкие. На верхней стороне шеи кожной складки нет. На подпальцевых пластинках по 2 — 3 ребрышка, но сильно развит только один в боковых рядах, особенно на третьем пальце.

Окраска верхней стороны тела песочно — серая или буровато — серая, на фоне которой выделяется сложный рисунок, образуемый точками, пятнами и кривыми полосами. На ногах сверху нерезкие поперечные тёмные полосы или следы их. На нижней стороне от 2 до 7 резких чёрных поперечных полос. Конец хвоста снизу чёрный. Низ тела белый.

Распространение. Дагестанская АССР, Калмыцкая АССР, восточная часть Ставропольского края, юго — восток Ростовской области, Астраханская и южная часть Волгоградской области, Казахстан и северная часть Средней Азии.

Карта 46. Круглоголовка — вертихвостка

Образ жизни. В северных пустынях и полупустынях обитает на закрепленных и слабозакрепленных песках, где избирает оголенные или с редкой растительностью участки. Может зарываться в песок при помощи вибрирующих движений тела. Норку в виде наклонного прямого хода длиной до 20 см и с небольшим расширением на конце выкапывает в течение нескольких минут, всякий раз заново. Отличается манерой круто заворачивать спиралью поднятый хвост, что в меньшей мере свойственно и некоторым другим нашим круглоголовкам. Из зимних убежищ выходит в апреле и деятельна почти до октября. Активна днем. Питается муравьями, мухами и другими насекомыми. Откладка яиц в мае — июле по 2 — 3 яйца в кладке длиной 1,7 — 1,8 см. У молодых длина тела 2,6 — 2,8 см. Половозрелость наступает в годовалом возрасте.

Сходные виды. От ушастой круглоголовки, совместно с которой обитает, отличается мелкими размерами (в 3 раза меньше) и отсутствием в углах рта кожной складки наподобие ушей. От пестрой круглоголовки отличается ребрышками на спинных чешуях или хотя бы на некоторых из них и отсутствием по бокам хребта чёрно — бурых поперечных пятен. От других наших круглоголовок отличается сильным развитием только одного продольного ребрышка на пластинках, покрывающих снизу третий палец задней ноги.

Песчаная круглоголовка — Phrynocephalus interscapularis Liсht. ТАБЛИЦА 12. КАРТА 45

Внешний вид. Очень мелкая ящерица: длина тела обычно до 4,2 см. Тело тонкое, чешуя спины мелкая с ребрышками, брюшная — без ребрышек. По бокам головы и шеи группы увеличенных чешуи с хорошо развитыми, иногда уплощенными шипами. Хвост по всей длине сильно приплюснут. Основание хвоста и задняя часть бедер с бахромой из небольших зубчиков. Пластинки снизу четвертого, самого длинного пальца задней ноги, с одним продольным ребрышком — килем. Сверху песочно — жёлтого цвета с густым узором из тёмных и светлых точек и охристых или коричневых пятнышек. На спине около лопаток у живых ящериц может быть розоватое или лиловое пятно, окруженное лиловой каемкой (это пятно отсутствует у ящериц из Таджикистана). Нижняя сторона тела молочно — белая. Хвост снизу с двумя — четырьмя резкими поперечными полосками, конец его снизу угольно — чёрный.

Распространение. Южный Казахстан и равнинная Средняя Азия.

Образ жизни. Многочисленная ящерица барханов. Населяет и другие типы песков, преимущественно лишенные растительности. Бегает чрезвычайно быстро и при опасности с помощью боковых движений тела мгновенно закапывается в песок. Пальцами, имеющими форму граблей, роет неглубокие норки с наклонным ходом, длина которого обычно не более 15, а глубина 10 см.

Рытье занимает всего несколько минут; уходя на ночёвку, ящерица каждый раз роет новую норку. Нередко на ночь просто погружается в песок. Активна в дневное время. Осенью исчезает в ноябре, появляется на поверхностна конце февраля — марте. Питается мелкими насекомыми, которых захватывает языком, и только более крупных ловит челюстями. Больше, чем другие круглоголовки, способна скручивать и раскручивать хвост, что служит сигналом, дающим знать о своем присутствии другим особям. Яйца откладывает с конца апреля до начала июля. В это время бывает не менее трех (может быть, четырех) кладок, причем самка каждый раз откладывает по одному яйцу 1,0 — 1,5 см в диаметре. Первые молодые с длиной тела 2,2 — 2,3 см появляются во второй половине июня.

Сходные виды. На барханных песках встречается вместе с ушастой круглоголовкой, от которой, как и от мелких круглоголовок, отличается присутствием на боках основания хвоста и на заднем крае бедер бахромы из небольших зубчатых белых чешуек.

Ушастая круглоголовка — Phrynocephalus mystaceus (Pall.) ТАБЛИЦА 12. КАРТА 47

Внешний вид. Ящерица средней величины: длина тела обычно до 11,2 см, вес до 42,5 г. Голова, туловище и хвост заметно приплюснуты. Передний край морды почти отвесно спускается к верхней губе, и ноздрей сверху не видно. В углах рта характерные в виде ушей складки кожи. Тело сверху покрыто ребристой, килеватой чешуей. Общая окраска верхней стороны песочного цвета с сероватым налетом. На этом фоне хорошо выделяется сложный, узорчатый рисунок из мелких тёмных пятен, линий и точек. Нижняя поверхность молочно — белая с чёрным пятном на груди. У молодых низ кремовый, без пятна. На горле может появляться и исчезать тёмный мраморный рисунок. Конец несколько уплощенного хвоста чёрный.

Распространение. Астраханская область, Восточное Предкавказье, Средняя Азия и Южный Казахстан. Завезена на Апшеронский полуостров в Азербайджане.

Образ жизни. Живет только там, где есть преимущественно голые, барханные пески: в таких местах обычна. Норы роет сама, чаще на склонах барханов, в виде прямого хода с небольшим расширением на конце, располагающимся в поясе увлажненного песка. Убежище и его ближайшие окрестности круглоголовка защищает от вторжения не только особей своего вида, но и других ящериц.

Ночь нередко проводит вне норы, погружаясь в песок быстрыми боковыми движениями туловища и ног. К этой манере мгновенного закапывания в песок прибегает, спасаясь от преследования. В случаях, когда не может укрыться от преследования, принимает устрашающую позу: широко расставляет ноги, напрягает тело, надувается и одновременно широко раскрывает пасть, слизистая оболочка которой и складки кожи в углах рта наливаются кровью и краснеют.

Не довольствуясь устрашающей позой, круглоголовка прыгает в сторону врага, иногда пускает в ход свои зубы. После спячки появляется с к;онца февраля по апрель. В зимние глубокие убежища скрывается в октябре. Активна днем.

Питается насекомыми, чаще муравьями и жуками, а также гусеницами, клопами, термитами, осами, пчелами. Иногда ловит пауков, клещей, мелких ящериц, в том числе молодых особей своего вида; в небольшом количестве кормится цветами, плодами и листьями растений. Первая кладка яиц в конце мая — начале июня, вторая — в конце июня — начале июля. Яйца откладывает в ходах собственных норок и других животных или просто зарывает в песок. В одной кладке 2 — 6 яиц длиной 2,1 — 2,7 см. Молодые с длиной тела до 4 см начинают появляться с конца июля. Половозрелость наступает в конце второго года жизни.

Карта 47. Ушастая круглоголовка

Сходные виды. Самая крупная из наших круглоголовок, хорошо отличающаяся от всех других видов наличием большой складки кожи с зубчатой бахромой в углах рта.

НазадОглавлениеДалее

Социальная структура и размножение

Фото: Агама

Живут агамы небольшими колониями из нескольких десятков особей. В них установлена жёсткая иерархия: между ящерицами делятся земли в округе, самые сильные получают лучшие места. В понимании агам это те, где есть отлично расположенные камни или дома, на которых удобнее всего принимать солнечные ванны. Второй фактор – обилие добычи. Даже если брать расположенные неподалёку друг от друга территории, на одной насекомых может водиться явно больше, чем на другой – в основном это связано с растениями и характером окружающего ландшафта. Самые сильные самцы получают богатое «владение» и могут уделять не очень много времени питанию, потому что на нём всегда можно добыть достаточно. Слабые вынуждены постоянно искать себе еду, и при этом не могут зайти на чужую территорию, даже если её там чрезмерно много для хозяина – ведь, завидев нарушителя, тот сразу же примется отстаивать свои владения.

Половой зрелости самки и самцы достигают в разном возрасте: первые в 14-18 месяцев, а вторые ближе к двухлетнему возрасту. Если в местности, где живут агамы, есть выраженный сезон дождей, то он же становится также и брачным сезоном. Если его нет, ящерицы могут спариваться в любое время года. Для размножения агаме требуется много влаги, и в сухое время оно просто невозможно. Если самка готова к спариванию, то для привлечения самца она делает особые движения хвостом. Если оплодотворение произошло, то спустя 60-70 дней она выкапывает небольшую ямку – для этого выбирается солнечное место, и откладывает туда 5-7 яиц, после чего закапывает кладку и хорошо разравнивает землю, чтобы её было сложнее обнаружить.

На инкубацию яйцам требуется до десяти недель, затем из них вылупляются детеныши, внешне уже похожие на взрослых ящериц, да и по размеру не такие маленькие. Они могут достигать 10 см, но большая часть длины приходится на хвост, тело обычно 3,5-4 см. Только родившиеся агамы должны сразу же кормиться самостоятельно, родители не будут их ни кормить, ни защищать – даже если они будут жить в одной колонии, отношения между ними заканчиваются сразу же после того, как самка отложит яйца и закопает их.

Интересный факт: Положение самца в социальной иерархии можно сразу понять по яркости его окраса – чем он насыщеннее, тем ближе самец к её верхушке.

Места обитания

Степную агаму можно повстречать в Средней Азии и Казахстане, Афганистане, Иране, северо-западном Китае. В России она известна в Восточном Предкавказье.

Живут эти ящерицы в песчаных, глинистых и каменистых пустынях и полупустынях. Особенно много их там, где растут кустарники. Встречаются они также в каменистых ущельях, на солончаках, в сухих руслах рек. Селятся по окраинам населенных пунктов и по обочинам дорог, заходят и на возделываемые земли – поля, огороды, бахчи.

Естественные враги агам

Фото: Как выглядит агама

Среди основных врагов этих ящериц:

- змеи;

- мангусты;

- крупные птицы.

Для птиц то, что агамы греются на открытой местности, и обычно на возвышенности – чрезвычайно удобно, им легко высмотреть с высоты жертву и спикировать на неё. Агаме, при всей быстроте и ловкости, далеко не всегда удаётся ускользнуть от птицы, а это её единственная надежда – никаких шансов отбиться у неё нет. Помогает искать агам птицам и их яркая окраска – в сочетании с любовью лежать на хорошо обозреваемой открытой точке это делает агаму одной из наиболее легко доступных жертв, так что птицы убивают их чаще, чем любые другие животные.

Но есть у них враги и среди других пресмыкающихся, в первую очередь змеи. Здесь исход схватки может быть не столь однозначен, и потому змеи стремятся подкрасться к ящерице незаметно, сделать резкий бросок и нанести укус – яд может ослабить или даже парализовать агаму, после чего расправиться с ней будет уже несложно. Но если она заметила змею, то может сбежать от неё – агама более быстрая и ловкая, или даже нанести тяжёлые раны своими когтями, если змея не очень крупная.

Она даже может быть вынуждена сбежать от чересчур опасной ящерицы, и больше того – редко, но случается, что и агама лакомится змеёй. Мангусты не прочь съесть как агаму, так и змею – против них уже ловкости агамы недостаточно. Здесь, как и с хищными птицами, ей остаётся только бросаться наутёк.